Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】自治会に法人格はあるのか?認可地縁団体とは。

はじめに

近所の交差点に設置されているカーブミラーが老朽化してきたので、撤去のうえ新設したいと思ったのですが、カーブミラーが立っている土地は道路を管理している市役所の所有地ではありませんでした。他人所有の土地に設置されているカーブミラーを勝手に撤去したり、新設したりすることはできません。カーブミラーは公道に沿って設置されているので、そこを通行する可能性のある万人にとって必要なものですが、特にその行動を毎日のように通行している付近の住民にとっては重要なものです。そこで、選択肢の一つとして、自治会が土地を買い取ってカーブミラーを管理するということを考えましたが、そもそも自治会って土地を購入して、土地の所有者になれるんでしょうか。

自治会は土地や建物を所有できるか

例えば、土地や建物などの不動産の所有者になったり、自動車や鉛筆とかポケモンカードの所有者になったりできる資格のことを権利能力(法人格)といいます。そんな資格だれでも持っているじゃん?とお思いかもしれません。確かに、人間であればそのとおりです。人間は出生すると当然に権利能力を持ちます(民法3条1項)。この人間を自然人と呼んで法人と区別します。分かりやすくいえば、自然人とは個人のことで、法人とは人の集団です。ただし、法人とは、単なる人の集団ではなく、人の集団のうち権利能力(法人格)を有する団体ということになります。実は財産の集合体に法人格が付与された財団法人もありますが割愛します。最も身近な法人は株式会社、合名会社、合同会社等の営利法人だと思われます。医療法人や弁護士会は、非営利法人です。これらの団体は、単なる人の集団ではなく、法人格を付与された集団です。では、○○自治会とか、○○町内会は、土地や建物、車を所有できるのでしょうか?すなわち、○○自治会は法人格を有するのでしょうか。

「権利能力なき社団」である自治会

先に、自然人と法人というものがあると言いましたが、ややこしいことに、自然人でも法人でもない「権利能力なき社団」というものもあります。権利能力なき社団は、法人と同じような実体を有するけど法人格を取得していない団体です。権利能力なき社団は、人の集団なので自然人ではなく、法人格を持たないので法人でもありません。ただし、実体は法人と同等なので、法人格を有するのと近い扱いがなされてきました。

○○自治会という各地に存在する自治会のうち、法人と同じような実体を有するに至ったものは権利能力なき社団として扱われることがあります。権利能力なき社団は、権利も義務も総有的に帰属することになります。総有というのは法人の所有形態に近い扱いです。それでは、権利能力なき社団と認められれば、もう法人格は要らないのでしょうか。

実は、権利能力なき社団にはできないことがあります。それは、社団名義で登記することです。肩書き付きの代表者名義の登記もできません。とある自治会が、権利能力なき社団としての実体を備え、不動産を取得したとしても、自治会長などが、肩書きなしの個人名義で登記することになるのが通常です。ところが、そうなると自治会長がお亡くなりになったり、転居していったりした場合、いろいろな理由で新たな自治会長の名義に登記されないというトラブルが発生します。もちろん、法人格を有する団体でも代表者が代わることはありますが、法人名義で不動産登記を経ておけば、代表者が替わっても不動産登記の名義を変更する必要はありません。また、自治会長の個人名義で登記していると、登記上は自治会長が個人的に所有しているように見えてしまいます。時間の経過と共に登記がなされた当時の事情を知る人がいなくなったりすると、それが自治会長の個人的な所有物なのか、自治会の所有物なのか争いが生じかねません。しかし、法人名義で登記されている場合、それが法人のものなのか、代表者のものなのか、争われることはまずありません。

そのため、自治会に法人格を取得させる意味があります。

自治会も「認可地縁団体」になれば法人格を取得する

結論をいえば、○○自治会も、市町村長の認可を受けて「認可地縁団体」というものになれば法人格を取得します(地方自治法第260条の2第1項、第7項)。先に述べたような不動産登記上の不都合に対処するために平成3年の地方自治法の改正によって導入されました。認可地縁団体となった自治会は、法人格、すなわち権利義務の主体となる資格を獲得する結果、自治会の名義で不動産登記をすることも可能となります。

このように認可地縁団体の制度は、はじめは不動産登記にかかわるトラブルに対処しようということで設けられた制度であるため、自治会等が不動産又は不動産に関する権利等を保有する目的を有していることが認可の要件とされていました。 しかし、不動産等を保有する予定のない自治会であっても、その地域に暮らす住民が全体として取り組むべきことは存在します。たとえば、地域の高齢者等への生活支援や地域の交通の維持、地域の特産品開発・販売等です。そういう活動を行うときに、地縁団体そのものが権利を有したり、義務を負ったりできるようにした方が便利です。そこで、令和3年の法改正により、不動産等を保有する目的を有することは認可の要件から除外されました。 認可地縁団体として認可されるための要件は次の4つです(地方自治法260条の2第2項)。

- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

- その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

- 規約を定めていること。

認可地縁団体として自治会ができること

自治会が認可地縁団体となり法人格を取得すると、自治会の名前で契約を締結して取引行為を行うことができます。たとえば、自治会の名前で、賃貸借契約を締結したり、銀行の預金口座を開設したり、訴訟で行動できたりできるようになります(ただし、これらの社会的活動は、法人格がないとおよそできないというわけではありません)。

ただし、法人は、当該法人の基本約款に定められた目的による制限を受けます。この基本約款とは、株式会社でいえば「定款」のことを指しますが、認可地縁団体の場合は、「規約」です。認可地縁団体は、規約に定めた目的の範囲内において法人格を有することになります(地方自治法260条1項)。したがって、規約に定めた目的の範囲外の行為は、無効となります。ただし、目的の範囲内に属するかどうかは、かなり緩やかに判断されます。たとえば、営利法人である会社の場合、目的の範囲外とされることは事実上ありません。認可地縁団体は、会社に比べれば目的の範囲は狭く捉えられると思います。したがって、規約に目的をどう定めるかは重要になると思います。

もし、地域で取り組むべき問題が生じたとしたら、まず自身の所属する自治会や町内会といった地縁団体が市町村の認可を受けた団体なのか確認してみるとよいでしょう。また、将来、地域の団体として取り組むべきことが予想される場合には、認可を受けることを考えてみてもよいと思います。

【コラム-家事4】夫婦財産契約と財産分与契約の関係

夫婦の財産の清算に関する合意

財産分与(民法786条)の中核をなす清算的財産分与の対象となる財産は、「夫婦が婚姻中に有していた実質的共同の財産」です(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)。裏を返すと、婚姻前に取得した財産や婚姻後であっても相続で取得した財産は清算の対象になりません。清算対象から除外される財産を特有財産といいます。よく問題になるのは、婚姻前に貯めた貯金が特有財産になるかどうかです。これは、婚姻前に取得した財産なので先の説明によれば特有財産になりそうですが、実はそう単純なものではなく意見が対立することがあります。こうしたトラブルを解決するためには、予めどの資産を清算の対象とするか合意しておけばよいのではないでしょうか。この合意はどうやって行うのでしょうか。

夫婦財産契約

民法には夫婦財産契約というものが存在します(民法755条)。民法755条は、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。」と規定しています。このように夫婦財産契約は婚姻届出前でなければ締結できないという制約があります。

問題の所在

では、離婚問題が生じる前に、問題となりそうな資産(婚姻前の預金など)を清算の対象から除外する旨の合意は、夫婦財産契約に該当するのでしょうか。該当するならば、婚姻届出前に契約書を作っておく必要があります。しかし、実務上は、協議離婚の条件について調整できた際に公正証書を作成して、どの財産はどちらに取得させるという合意をすることがあります。これは、財産分与契約と呼ばれるもので、実務上は当たり前のように通用しているものです。財産分与契約は夫婦財産契約とは別物なのでしょうか。財産分与契約が夫婦財産契約の一類型ならば、婚姻届前に締結していない時点でアウトということになりそうです。財産分与契約は、民法755条の「別段の契約」に該当するのでしょうか。

財産分与契約は夫婦財産契約とは違うみたい・・

いくつか文献を読んでみましたが、この疑問をすかっと解消してくれるものが発見できませんでした。そこで、自分なりに検討してみました。以下、本当に私見なのであまり信用しないでください。先にも紹介したとおり、夫婦財産契約の総則規定とされている民法755条は、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。」と規定しています。簡単にいえば、夫婦財産契約を締結しなかったら、次款の定めに従ってくださいということです。次款の定めとは、民法760条(婚姻費用分担)、民法761条(日常家事債務の責任)、民法762(夫婦財産の帰属)の3つの法定財産制度に関する条文です。つまり、民法755条は、夫婦財産契約を締結しなかったら法定財産制度に従ってくださいと述べた規定だといえます。夫婦財産契約は、法定財産制度(民法760条、民法761条、民法762条)とは異なる内容の財産関係を作り出すものだと考えられます。対して、財産分与は、民法786条が根拠条文です。財産分与契約が民法786条が規律する財産関係に関する合意であることは間違いないでしょう。すると、夫婦財産契約は民法760~762条を対象としており、財産分与契約は民法786条を対象としていると整理できそうです。結論として、財産分与契約は、民法755条の「別段の契約」には該当しない。よって、財産分与契約は、婚姻届出の後でも締結可能であるという結論になりそうです(たぶん)。

参考になる裁判例

次のような事案があります。まず、夫婦間で離婚給付に関する公正証書を作成しました。協議離婚する際に養育費や財産分与について定める場合にはよく作成する公正証書です。この公正証書において、夫婦は協議離婚することや、養育費を支払うこと、財産分与として不動産を配偶者の一方に取得させること等を合意しました。不動産を取得させるという部分は、財産分与契約にあたります。その後、この夫婦は、協議離婚せずに、離婚裁判に移行しました。その裁判の中で、公正証書における財産分与に関する合意(財産分与契約)が有効であるかどうか争われました。結論として、この財産分与契約は有効と判断されました(宮﨑地判昭和58年11月29日〔判時1132号159頁〕)。この裁判例は、財産分与契約が、民法755条の「別段の契約」には該当しないと明言してはいません。しかし、もし、財産分与契約が民法755条の「別段の契約」には該当しないのであれば、財産分与契約を有効であると判断できなかったはずです。したがって、この裁判例は、財産分与契約が民法755条の「別段の契約」には該当しないことを当然の前提にしていたと考えられます。とはいえ、はっきりと争点として扱われたわけではないので、この裁判例が本件疑問に対して明確な回答を与えているとはいえません。

実務では

ここまで理論的にあれこれと考えてきましたが、実務上は、公正証書で財産分与に関する定めをすることは当たり前のように行われています。これまで無数に作成されてきた公正証書の財産分与契約が無効になることなど現実的に考えがたいことです。すると今回検討してきたことは、はじめから結論が見えていたということになります。しかし、理論的にどう説明できるのか、検討しましたが、もやもやしたままとなりました。夫婦財産における別産制(民法762条)と婚姻解消時に婚姻中に形成された財産の清算制度である財産分与(民法786条)との関係がはっきりしないのが原因のようです。一応は、別産制は、第三者との関係で財産の所有権が夫婦のいずれにどのように帰属するのか(一方配偶者の単独所有なのか、双方配偶者の共有なのか等)についての規律であり、財産分与は財産の帰属に捕らわれない経済的な清算についての規律であると区別して考えることができそうです。しかし、夫婦財産契約として、「婚姻解消時に不動産は全て夫の単独所有とする。」という合意が可能だとした場合、この夫婦財産契約と、「離婚後、不動産は全て夫に取得させる」という財産分与契約は、同じものではないか、すると後者の財産分与契約にも民法755条の規律が及んで婚姻届前に締結しておかなければならないとなりそうだが、そうはならない。その理屈がよく分からない。というお話しです。

【コラム-家事3】事実の調査としての調査嘱託と証拠調べとしての調査嘱託

調査の嘱託

調査の嘱託というのは、平たくいえば、裁判所が官庁や会社等の団体に対して、事実の調査を依頼し、回答を求めることをいいます。たとえば、婚姻費用調停等で当事者の前年度の源泉徴収票上の支払総額を勤務先に問い合わせたりすることです。以前のコラムで、家事事件の資料収集方法には、事実の調査による方法と証拠調べによる方法とがあると説明しました。調査嘱託にも、事実の調査としての調査嘱託(家事事件手続法62条)と証拠調べとしての調査嘱託(家事事件手続法62条が準用する民事訴訟法186条)とがあります。以前のコラムでは事実の調査によるべきか、証拠調べによるべきかは、特に証明力の高い証拠資料を得る必要があるかどうかによって判断するのが一般的であると説明しました(【コラム-家事2】家事事件における「事実の調査」と「証拠調べ」の使い分け(手続選択)を参照)。しかし、調査嘱託に関しては若干様相が異なります。

手続きに大差はなく、証明力の違いも生じないのが通常

調査嘱託は、事実の調査であっても、証拠調べであっても、裁判所から関係機関に対して調査・報告を求めるという手続に違いはありません。要は第三者にお尋ねするという手続なので、手続きの厳格さに大差はなく、そこから得られた回答の信用性にも通常、違いは生じません。証拠調べとしての調査嘱託だからといって、事実の調査の調査嘱託より証明力の高い証拠資料が得られることを期待できるということにはならなそうです。

裁判所に応答義務があるかどうか

裁判所に応答義務があるかどうかという点では、両者は異なります。事実の調査は職権で行われます。したがって、当事者ができるのは職権発動を促すことですが、裁判所はこれに対して応答する義務はありません。これに対して、当事者が裁判所に対し、証拠調べとしての調査嘱託の申立てを行った場合、裁判所は証拠の採否を決定しなければなりません。裁判所に応答義務が課されているということは、それだけ当事者の申立権を尊重しているともいえます。その結果、当事者が証拠調べとしての調査嘱託を申し立てた場合の方が、調査嘱託が採用されるという結論に結び付きやすいかもしれません。裁判所にどうしても調査嘱託を行ってもらいたいという場合には、職権発動を促すより、証拠調べの申立てをした方がよいということになりそうです。

相手方に意見聴取の機会を付与するかどうか

家事事件の証拠調べ手続は、民事訴訟法の規定が準用されます。民事訴訟法では、当事者から証拠の申し出があると、相手方の手続保障と双方審尋主義の観点から、相手方当事者に対して陳述の機会が与えられます(民事訴訟法161条2項、民訴規則88条1項)。この陳述は、立証事項が事件と関係がないとか、立証事項と証拠との関連性がないといった意見です。したがって、証拠調べとしての調査嘱託の申立てをした場合、相手方に意見陳述の機会が付与されるので、相手方から否定的な意見が出ることがあります。そういう否定的な意見が出されると調査嘱託の採用が見送られてしまうかもしれません。そこで、調査嘱託を実施してほしい当事者からすれば、相手方への意見聴取を回避したいと思うかもしれません。そのためには、事実の調査としての調査嘱託を選択するのがよさそうです。しかし、実際には、事実の調査として調査嘱託を申し立てたとしても、裁判所は、裁量で相手方から意見を聞くことが多いはずです。したがって、相手方の意見聴取を回避する目的で事実の調査を選択するということにはあまり意味がないように思われます。

個人に対して調査嘱託を発することができるかどうかが異なる

大きな違いとしては、事実の調査としての調査嘱託は、個人を相手に対しても発することができますが、証拠調べとしての調査嘱託は、個人に対して発することができません(民事訴訟法186条)。したがって、医師や公認会計士などの専門家個人に対して回答を求めたいのであれば、事実の調査としての調査嘱託を選択するしかありません。ただし、証拠調べとしての調査嘱託であっても、対象が医師個人ではなく、その医師が所属する医療機関であれば、行うことが可能です。

申立てによる調査嘱託の法令上の根拠

証拠調べとしての調査嘱託には、職権によって発動されるものと、当事者の申立てを受けて採用決定されるものとがあります。このように当事者に調査嘱託の申立権があることは当然の前提となっています。しかし、その根拠条文である民事訴訟法186条の文言は、「裁判所は、必要な調査を官庁・・その他の団体に嘱託することができる。」となっています。裁判所が行うとだけ規定されていて、当事者の申立てにより行うという文言が見当たりません。実際、民事訴訟法186条は、民事訴訟において例外的に職権による証拠調べを認めた規定であると文献には書いてあります。ただし、弁論主義が採用されている民事訴訟においては、当事者の申立てによって行う調査嘱託こそが原則であり、職権による調査嘱託はごく例外的なものであると考えられていますし、実務上も、当事者の申立てがないのに裁判所が職権を発動して調査嘱託をするのは稀です。なんだかもやもやしますが、そういうものだと思うしかないみたいです。

調査嘱託の方式による比較

| 調査嘱託の方法 | 事実の調査 | 証拠調べ(職権発動) | 証拠調べ(申立て) |

| 裁判所の応答義務 | なし | なし | あり |

| 意見聴取の機会付与 | 裁量 | 裁量 | 義務的 |

| 団体に対する調査嘱託 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 個人に対する調査嘱託 | 可能 | できない | できない |

参考文献

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

- 伊藤眞著「民事訴訟法(第7版)」(有斐閣)

- 上田徹一郎著「民事訴訟法(第4版)」(法学書院)

【コラム-家事2】事実の調査と証拠調べの使い分け(手続選択)

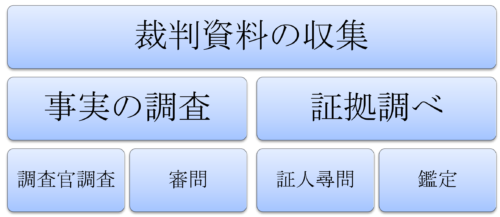

家事事件における3つの資料収集方法

家事事件(離婚、婚姻費用等の調停や財産分与などの各種審判)においては、いかなる事実と証拠があるのかが、非常に重要です。家事事件における資料収集の方法は、①裁判所が職権で行う事実の調査、②裁判所が職権で行う証拠調べ、③当事者の申立てに応じて行われる証拠調べの3つに分けられます(家事事件手続法56条)。これらの主な違いは以下の図表のとおりです。

資料収集方法の比較

| 資料収集方法 | 事実の調査 | 証拠調べ(職権) | 証拠調べ(申立て) |

| 申立権 | なし | なし | あり |

| 当事者の行為 | 職権発動の促し | 職権発動の促し | 申立て |

| 裁判所の応答義務 | なし | なし | あり |

| 相手方の意見聴取 | 裁量 | 裁量 | 義務 |

| 具体例 |

関係人への審問 関係機関等への照会 裁判所技官(医師)の診断 家裁調査官調査 子の意思の把握 検証によらない見分 調査の嘱託 |

証人尋問 当事者尋問 鑑定 書証(文書提出命令、文書送付嘱託) 検証 調査の嘱託 |

職権による証拠調べと同じ |

| 民事訴訟法の準用 | なし | あり | あり |

| 証明方式 | 自由な証明 | 厳格な証明 | 厳格な証明 |

| 実施の主体 |

家裁・裁判官、家裁調査官、裁判所技官(医師) |

家裁・裁判官 | 家裁・裁判官 |

手続選択の問題

これを踏まえて、当事者の立場として、どのように制度の選択を行えばよいでしょうか。なかなか、困難な問題ですが、検討してみましょう。

重要な争点に関して、特に証明力の高い証拠を取得する必要があるとき

証明力の高い証拠資料を取得したいのであれば、厳格な手続を経た方がよいでしょう。証拠調べは、民事訴訟法によって調べの対象物ごとに厳格な手続が定められています。したがって、特に証明力の高い証拠を取得する必要性がある場合は、証拠調べを選択することを検討してみてもよいかもしれません。そして、当事者の立場からすると、証拠調べの申立てを行うのがよいと思います。なぜなら、裁判所に対して証拠調べの職権発動を促したとしても、裁判所には応答義務がないので、証拠の採否決定が行われないからです。

裁判所に応答してもらいたいとき

当事者が証拠調べの申立てを行った場合、裁判所には応答義務が課せられていると考えられています。裁判所は、当事者からなされた証拠調べの申立てに対して、証拠の採否を決定しなければなりません。しがって、裁判所に応答してもらいたいのであれば、証拠調べの申立てをすることになります。とはいえ、裁判所に応答してもらいたいという理由で手続きを選択するのは本末転倒になりかねません。たとえば、第三者に対して知っていることを話してもらおうという場合、裁判官による審問(事実の調査)によるのか、証人尋問(証拠調べ)によるのか、という選択を迫られますが、いずれを選択するのかは厳格な証明が必要かどうかによって決めるべきでしょう。応答してもらいたいから証人尋問の申立てをするというのが適切なのか慎重に検討してみる必要があります。

とはいえ事実の調査が原則である

家事事件では、資料収集は原則的に事実の調査によって行われるべきだと考えられておりますので、職権発動にせよ、申立てにせよ、証拠調べが実施されることは、稀なことだと思われます。少なくとも、離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、面会交流といった事案では、調停段階で証拠調べが実施されることはまずありませんし、審判に移行した後も証拠調べがなされることは、ほとんどないように思われます。むやみに証拠調べを求めると、家事事件の進行を阻害することになりかねないので、慎重に判断するべきでしょう。

【参考文献】

- 「逐条解説家事事件手続法」(商事法務)

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

【コラムー家事1】家事事件における「事実の調査」とは

家庭裁判所の審判期日で、裁判官から「事実の調査をしました。」と言われることがあります。「事実の調査」が何を意味しているのか、何となく分かるような、分からないような。やっぱり、よく分かりませんよね。これを理解するためには、家事事件の本質の一つである公益性という理念に触れる必要があります。

家事審判及び家事調停(併せて、「家事事件」といいます。)には、「事実の調査」という概念が存在します。まずは、家事事件手続法の条文を見てみましょう。

第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。(※258条1項によって調停手続にも準用される)。

この家庭裁判所が職権でしなければならない「事実の調査」とは何でしょう?

端的に表現すれば、事実の調査とは、証拠調べ以外の裁判資料の収集方法です。裁判資料の収集方法には、証拠調べという方法と事実の調査という方法の2つの方法があります。この裁判資料の収集方法のうち、証拠調べという方法でないものが事実の調査ということになります。事実の調査について理解するためには、まず、「証拠調べ」について理解する必要があります。

家事事件の証拠調べには、民事訴訟法の規定が準用されます(家事事件手続法64条1項)。そして、民事訴訟法上、証拠調べは、証拠方法(取調べの対象とできる有形物)と証拠調べ手続(取調べの仕方)が法律で限定されています。たとえば、証拠調べにおいては、証拠方法は、証人、当事者、鑑定人、文書、検証物等に限定されており、それぞれについて、どうやって取り調べるかのルール(たとえば証人尋問には当事者に立会権と尋問権が認められている等)が定められています。すると、事実の調査とは、証拠方法と証拠調べ手続が法律の規定によって限定されていない裁判資料の収集方法であるということになりそうです。

では、どうして家事事件手続法は、「裁判所が職権で事実の調査をしなければならない」と定めているのでしょうか。ずばり、それは事件の公益性によるものです。家事事件が扱う事件の中には、婚姻関係や親子関係など身分関係に関するものが存在します。たとえば、ある当事者間の親子関係の有無は、その当事者間だけで完結するものではなく、その効力が第三者にも及ぶことがあります。このように家事事件は、当事者の私的な利益に止まらず公益性を有しているので、真実に合致した結論を導かなければならないという要請がより高まります。そこで、裁判の結果を左右する裁判資料の収集という重要な作業を当事者にのみ委ねるのは適当ではないという考えが出てくるのです。

家事事件手続法56条1項は、「家庭裁判所は、職権で・・しなければならない。」と規定して、家庭裁判所に裁判資料の収集作業を義務づけました(職権探知主義の採用)。また、家庭裁判所による真実発見の実効性を高めるために、法律のルールに縛られない資料収集方法、すなわち「事実の調査」を原則に据えたのです。これが、「事実の調査」の概念と理念についての説明です。

当事者から申出がなくても裁判所が自らの判断で証拠調べを行えることを職権探知主義といいますが、家事事件手続法第56条は、家事事件において職権探知主義を採用することと、裁判所が資料収集の方法として、自由な方法(事実の調査)と厳格な方法(証拠調べ)のいずれの方法も選択できることを明言しているのです。

とはいえ、当事者からすれば、調停や審判の前提資料として扱ってもらえるのであれば、それが事実の調査を経た結果なのか、証拠調べを経た結果なのか、あまり関心がないかもしれません。実際、書類を裁判資料として扱う場合には、事実の調査なのか証拠調べなのかあまり意識する必要がないことが多いと思います。経験上、家事事件では、裁判資料の収集はほとんどが事実の調査によって行われているように思います。

そうすると、反対に、家事事件において敢えて証拠調べを行わないといけない場合とはどのような場合なのか?ということの方が重要なテーマになってきます。当事者が敢えて証拠調べを求めるべきなのはいかなる局面なのでしょうか。それは、また別の機会に検討したいと思います。

【参考文献】

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

【コラム-刑事1】駐車場内事故と酒気帯び運転罪の成否

お酒を飲んでから駐車場で車を走らせた場合に酒気帯び運転罪が成立するのでしょうか。駐車場といってもスーパー、ショッピングモール、テーマパーク、コンビニ、飲食店、銀行、花火大会などのイベントの際に設置される臨時駐車場など、その形態は多種多様です。

お酒を飲んでから車を運転してしまうと、酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1号)か酒気帯び運転罪(道路交通法117条の2の2第3号)のいずれかの罪に問われる可能性が出てきます。二つの違いはまた別のコラムでお話しするとして、実際によく問題になるのは、酒気帯び運転罪の方です。酒気帯び運転罪は、呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有していた場合に問題になる犯罪です。アルコールチェッカーに息を吹くのは、この呼気一リットルあたりのアルコール濃度を測っているということですね。お酒を飲むと簡単に基準を超えます。自分はお酒に強いからとか、少し寝たから大丈夫とか、いうのは間違った発想です。

では、酒気を帯びた状態で駐車場内を車で走行してしまった場合、酒気帯び運転罪の罪に問われるのでしょうか。駐車場は道路ではないから、酒気帯び運転を禁止している道路交通法が適用されないのではないか、ということが問題になります。では、検討して参りましょう。

まずは、条文から見ていきます。

道路交通法の117条の2の2は、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。酒気帯び運転は3号に定めがあります。

「第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」

これを以下の4つに分解してみます。

- 1 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して

- 2 車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を

- 3 運転した者で、

- 4 その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

お酒を飲んで、呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で、駐車場内で自動車を走らせた場合、1、2、4の要件は満たします。問題は、3です。3は、「運転した者で」という要件ですが、なぜこれが問題になるかというと、道路交通法上の「運転」の意味がいろいろと複雑だからです。

道路交通法において「運転」とは、「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。」と定められています(道路交通法2条1項17号)。さらに、ここで登場した「道路」とは、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」と定められています(道路交通法2条1項1号)。

さて、かなりややこしくなって参りましたね。最後に行き着いた概念である「道路」とは、箇条書きにすると以下の3つに分けられることになります。

- a 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路

- b 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道

- c 一般交通の用に供するその他の場所

a.やb.の道路がなにものか、ということはまた別のコラムに譲ります。とある駐車場が「道路」にあたるかどうかは、つまるところc.「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかということになります。さて、ここまで条文を追いかけてきて、ようやく議論の前提が整いました。ここからが、ようやく法律の解釈になります。

「一般交通の用に供するその他の場所」と言われても、なにそれ?と思いますよね。

これは、高速道路、国道、県道、有料道路のように誰が見ても道路というものではないが、現実に人や車が通行しており、その結果、交通の安全や円滑を図る必要が認められる場所のことを指すということです。これで、一段階、具体化しました。しかし、これでもさっぱりですよね。

道路っぽくないものでも道路として扱おうということなんだよね。じゃあ、人や車が通れる場所ならなんでも道路になっちゃうの?そんなことはなくて、道路交通法という法律を適用する必要性が認められるほどのものでなければなりません。それをどうやって選り分けるかということですが、それが判断基準というやつですね。過去の裁判例等から導き出される判断基準というか判断要素は以下のものになります。

- 道路としての体裁の有無

- 客観性、継続性、反復性

- 公開性

ここから先はケースバイケースの評価・判断になります。過去の裁判例を分析して、道路に該当すると判断された事例、判断されなかった事例を比較検討して、当該事案ではどのような結論が正しいのかを判断することになります。画一的に判断できない。これが法律の難しいところだと思います。ちなみに、かなり大雑把な意見ではありますが、大型の駐車場で、車線が整備されていたりするものや、国道や県道、市道などの道路に面したコンビニの駐車場である程度の広さがあるものは道路交通法上の駐車場に該当すると判断されやすいのではないかと思います。

こうして、問題になっている場所(駐車場)が、道路交通法の「道路」に該当するということになれば、「3.運転をした者で、」という要件を充足することになり、酒気帯び運転罪に問われ得るという結論になります。

【参考文献】「執務資料 道路交通法解説(18訂版)」(道路交通執務研究会編著)

【コラム】文書の成立の真性を争ったら過料に?

民訴法230条1項は、故意又は重過失で真実に反して文書の成立の真性を争った場合、10万円以下の過料に処せられることがあることを定めています。

文書の成立の真性とは、文書が本当にその文書作成者とされている人の意思によって作成されたかどうかという問題です。たとえば、文書を見るとAさんの署名があって証拠上もAさんが作成した書面として提出されているが、真実はBさんが作成した書面であるという場合、文書の成立の真性が認められないということになります。平たくいえば偽造文書かどうか争うというのが、文書の成立の真性を争うということです。

民訴法230条は、例えば代理人が「これは偽造じゃないのか?」といって文書の成立の真性を争ったが、裁判所は証拠上はそれは偽造じゃないと認定した場合で、「そんなのちょっと調べれば分かるでしょう?」というときはペナルティとして10万円の過料に処すこともありますよということを宣言している規定です。なんと、当事者のみならず代理人個人が過料に処せられることもあるという規定であり、もし裁判所から過料に処せられたら弁護士としてはかなり落ち込むだろうなと思います。

法律の趣旨は、訴訟遅延をもたらした者への制裁という意味があるようです。そして、当事者に真実義務を課している規定だとも言われているようです。

実際に民訴法230条によって過料に処せられる事例はほとんどないのだと思いますが、法律上の根拠がある以上、積極的に過料に処していく運用も可能なはずであり、もしそのよう運用がなされるとしたら、民事裁判にこれまでとは違った風を吹き込むことになるのではないでしょうか。それがよい風なのかは分かりませんが。

【検討-刑訴法1】保釈許可決定の執行停止申立ての法律上の根拠

【契機】

保釈許可に対して検察官が不服申立てを行った場合、執行停止の申立てが同時になされるようだが、この執行停止の法律上の根拠はどこにあるのか?

【検討】

勾留によって身柄の拘束を受けていた被疑者が起訴されると保釈請求をすることが可能になります。被告人が保釈を望む場合、起訴後すぐに保釈請求をすることになるでしょう。この保釈の可否は、当該事件の裁判を担当する裁判官以外の裁判官が判断するのが原則です。裁判官が保釈を許可する決定(ほんとうは命令)を下した場合、検察官がこれに対して不服を申し立てなければ被告人は釈放されることになります。

しかし、検察官が保釈許可決定に対して不服(準抗告)を申し立てた場合はどうなるのでしょうか。保釈許可決定が出ている以上、被告人はとりあえず保釈されるのでしょうか。その後、準抗告に理由があるとして保釈許可決定が取り消されたら、被告人はまた留置施設に入れられてしまうのでしょうか。せっかく釈放されたのにすぐまた身柄拘束を受けるというのもどうなんでしょう。

しかし、結論からいえば釈放されたり、すぐまた勾留されたりという事態はあまり発生しないようです。なぜなら、検察官は不服申立(準抗告)を行う際に、保釈許可決定の執行停止の申立ても行うからです。

刑訴法424条は、準抗告ではなく抗告に関する規定ですが、原裁判所(保釈許可決定を出した裁判所)も抗告裁判所(不服の審査を行う裁判所)も執行停止を決定できるということを明言しています。この執行停止決定は、裁判所が職権で行うものなので誰かの申立てがなくても裁判所の判断で執行停止とすることができるのですが、事実上、検察官が裁判所の職権発動を促すために執行停止の申立てをするということです。

この抗告に関する刑訴法424条は、刑訴法432条によって準抗告の場合にも準用されています。そのため、保釈許可決定に対する準抗告がなされた場合、刑訴法424条が準用する刑訴法432条によって執行停止となることが多いのだと思います(※2)。つまり、準抗告がなされた場合は、とりあえず被告人は釈放されないことになりますが、その後に準抗告が棄却されると執行停止の効力が失われて保釈許可の執行が可能となります。

ただし、準抗告棄却の決定に対して特別抗告がなされることもありえます。特別抗告というのは憲法違反、最高裁判例違反、大審院・高裁判例違反(※3)という3つのいずれかに該当する場合にのみ行える特別な不服申立てのことです。刑訴法434条により、抗告に関する執行停止を定めた刑訴法434条が特別抗告にも準用されます。その結果、特別抗告がなされた場合にも保釈許可決定の執行が改めて停止されることがあるということです。

【未解決の疑問】

裁判官が一人で行った裁判でも、裁判所として行った裁判はに対する不服申立ては、準抗告ではなく抗告によると考えられており、保釈許可決定に関する先例として裁決昭和31・6・13〔集14巻1号29頁〕が存在するとのことである。第1回公判前であれば公判担当以外の裁判官が保釈許可決定を出すのが原則とされているが(刑訴規則187条1項)、第1回公判前であっても一人の裁判官が裁判所として決定として保釈許可決定を下すことがあるのか。先の裁決を読めば分かるのかもしれない。

(※1)保釈許可決定に対して、抗告と準抗告の2種の不服申立てがありますが、その違いは簡単に整理すれば次のようになります。

第1回公判期日「前」→公判担当以外の裁判官が「命令」の法形式で保釈許可決定をする→「裁判官」が行った裁判(命令)に対する不服申立ては「準抗告」となる

第1回公判期日「後」→受訴裁判所が「決定」の法形式で保釈許可決定をする→「裁判所」が行った裁判(決定)に対する不服申立ては「抗告」となる

(※2)刑訴法432条は、抗告に関する規定が準抗告にも準用されますよということを定めている規定ですが、抗告の手続について定めた刑訴法423条は準用するとは言ってません。刑訴法432条は、抗告するなら抗告状を原裁判所に提出してくださいと定めていますが(1項)、準抗告の申立ては刑訴法429条1項によって準抗告申立書を原裁判所ではなく、直接に管轄の裁判所に提出することになります。そうすると、制度上は保釈許可決定を行った裁判官が準抗告が行われたことを法律上は知る立場にないことになります。すると、刑訴法は準抗告の場合の執行停止は、準抗告の当否について判断する裁判所(準抗告審裁判所)のみが判断することを予定しているのではないかという疑問が生じます。すなわち、抗告のように原裁判所(刑訴法424条1項)が自ら執行停止の決定をできるのかという論点が発生します。結論からいえば、準抗告の場合も、保釈許可決定をした裁判官が自ら執行停止の決定もできるというのが実務、学説のようです。

(※3)高裁判例違反は、新刑訴法施行以前に高裁が上告審としてした判決に関する判例のことです。

【コラム】熟年離婚の注意点

熟年離婚とは

熟年離婚とは、長い婚姻期間を経て離婚することをいいます。長い婚姻期間とは、だいたい婚姻20年以上を経た場合をいいます。このような熟年離婚は増加の傾向にあるようです。今回は、熟年離婚をする上で知っておくべき法律知識についてご説明いたします。

熟年離婚の理由・原因

熟年離婚の理由・原因は、さまざまですが中でも以下のような理由が多いのではないでしょうか。

- 性格・価値観の不一致

- 会話がない

- 長年にわたる侮辱

- 家事や介護に疲れた

法律上の離婚原因になるのか

熟年離婚であってもまずは、夫婦で話し合いをして合意ができれば、離婚届を作成して市役所に届け出ることで離婚が成立します(協議離婚)。この場合、離婚の原因が何であるかは問題になりません。しかし、協議離婚が成立しないと調停離婚を試みることになりますが、これも不成立となると裁判離婚によって強制的な離婚の成立を目指します。しかし、裁判離婚が認められるのは法律が定めている離婚原因が存在する場合に限られます。上記のような事情は、法律が定める離婚原因のうち「婚姻を継続しがたい重大な事由」への該当性が問題となります。上記は、いずれも主観的な評価が入りやすい事情であるため、客観的な証拠なしに一方の意見がそのまま採用される可能性は高くありません。また、程度としても、少しくらいの価値観の不一致では不十分と判断されることが多いのが実情です。これに対して、暴力、浪費、浮気等の外形的な事実・証拠があれば離婚原因の立証は比較的容易ですが、上記のような理由であることが多い熟年離婚では一般的に離婚原因を立証することに困難が伴うケースがあります。しかし、事案によっては、有力な証拠が存在する場合もありますし、丹念に主張・立証することで離婚原因が認められることは十分あり得ます。

大切なお金の問題

熟年離婚では、当事者は、「定年まであと数年」とか、「すでに定年して年金暮らし」というケースが想定されます。比較的若年で離婚したような場合であれば、自らが働いたり、再婚したりして自信の財産を築き直すことが可能ですが、熟年離婚の場合、そうした時間も機会も限られているのが一般的です。したがって、熟年離婚では、財産分与をはじめとした、すでに形成された資産の分配を受けることが非常に重要です。

財産分与

お金や資産の管理の方法はいろいろありますが、たとえば、貯金はすべて片方(夫名義又は妻名義)の口座に集約し、他方には全く貯金がないということはよくある話です。婚姻期間中に形成された夫名義又は妻名義の財産は、基本的に夫婦が共同で形成した実質的な共有財産とみるべきでしょう。そこで、離婚の際には財産分与といって、基本的に2分の1の割合で財産を分けるということが行われます。財産分与の対象となる資産は預貯金だけではなく、下記のとおり様々な資産が対象となります。それぞれについて、評価の方法など複雑な論点があるので財産分与が問題になりそうなら弁護士に相談するべきでしょう。特に熟年離婚の場合、退職金が高額になるケースがあるのでこれを対象に含めるかどうかによって分与額が大きく異なることがあります。財産分与は離婚から2年以内に請求しなければなりません。すでに離婚したという方は時期に注意してください。

- 不動産

- 預貯金

- 保険の解返戻金

- 株式

- 退職金

年金分割

熟年離婚では、婚姻期間が長期間に及んでいるため、年金分割の金額も大きくなる傾向にあります。年金分割は、条件を満たしていれば確実に得るとができるものなので分割によって年金額が増える側は分割請求することを忘れないように注意が必要です。離婚から2年を経過すると分割請求が制度上不可能となるので時期にも注意してください。

【コラム】新設された「刑の一部の執行猶予」について

<刑の「一部」の執行猶予の創設>

刑事法の分野で、「刑の一部の執行猶予」という制度が新たに創設されました。

本年6月までに施行されることになっています。

刑の一部の執行猶予制度とはどんな制度でしょうか。

昔からある刑の全部の執行猶予制度との違いは何でしょうか。

<刑の全部の執行猶予とは>

犯罪を犯した場合、懲役刑や禁固刑を科せられることがあります。

たとえば懲役2年の刑罰を科せられた場合、その刑罰が執行されると刑務所に収監されることになります。

しかし、懲役2年の刑罰を科せられても、それをすぐには執行しないことがあります。

これが刑の執行猶予というもので、たとえば「懲役2年、ただしその刑の執行を3年間猶予する」といった具合です。

判決が出ても刑務所に収監されることなく、家に帰してもらえます。

その後、新たな犯罪を犯さないで執行猶予期間(先の例では3年間)を満了すると、懲役2年という刑罰を執行されることはなくなります。

懲役2年という刑の全部について執行を猶予するので、刑の全部の執行猶予といいます。

これまでは、執行猶予といえば、制度上、刑の全部の執行猶予しかなかったので、わざわざ「全部の執行猶予」と呼んだりせずに単に「執行猶予」と呼んできました。

今回、一部の猶予という制度ができたので、これと区別するために、従前の執行猶予制度は、刑の全部の執行猶予と呼ぶようになりました。

<刑の一部の執行猶予とは>

刑の一部の執行猶予とは、先の例でいえば、懲役2年のうち、1年は刑を執行し、残り1年は刑の執行を猶予するというものです。

どうなるかといえば、まず、1年について刑の執行を受けるので、刑務所に収監されて1年間をそこで過ごすことになります。ただし、残り1年については、刑の執行を猶予するということなので、1年を経過すると刑務所から出所することになります。

2年の懲役刑を科せられたのに途中で刑務所から出てくるという意味では、仮釈放の制度と似ています。

<何がねらいなのか>

仮釈放の制度があるのに、わざわざ刑の一部執行猶予という制度を創設したのはなぜでしょうか。

一部執行猶予制度のねらいは、薬物犯罪者など再犯率の高い者に十分な保護観察期間を設定することにあります。

薬物犯罪者などの真の更生を図るためには、刑務所を出所した後、病院で治療したり、生活態度を改めたりする必要があります。

保護観察はそのお手伝いをする制度ですが、仮釈放制度下では、仮釈放された時点で残っている刑期しか保護観察に付せませんでした。

先の例でいえば、刑務所で1年を過ごした後、仮釈放で社会に出た後は、保護観察に付せるのは残りの刑期と同じ1年間だけです。

残りの刑期と同じ期間だけでは、その人に本当に必要なサポートが難しいのが実情でした。

刑の一部執行猶予の制度では、残りの期間がどうであるかにかかわらず、1~5年の間で必要なだけ保護観察に付せることができます。

薬物依存が顕著な人で、更生に困難が伴うことが予想される場合などは5年間の保護観察に付したりできるのです。

たとえば、懲役2年、ただし懲役2年のうち懲役1年(刑の一部)については5年間執行を猶予し、その5年の間保護観察に付するとした場合どうなるかといえば、次のようになります。

①まず、刑務所に収監されて1年間服役します。

②1年を経過すると刑の一部執行猶予の効果で出所します。

③出所後、5年間は保護観察によるサポートを受けながら社会生活を送ります。

④5年が経過すると保護観察が終了し、普通に生活することになります。

刑罰の重要な目的の一つに、その犯人が二度と犯罪を犯さないようにするということがあります(再犯の防止)。

これまでの刑事システムでは、薬物犯罪など一部の犯罪については、再犯の防止効果が不十分でした。

刑の一部執行猶予の制度は、再犯の防止のために創設された制度といえるでしょう。

« Older Entries