Author Archive

【コラム-家事3】事実の調査としての調査嘱託と証拠調べとしての調査嘱託

調査の嘱託

調査の嘱託というのは、平たくいえば、裁判所が官庁や会社等の団体に対して、事実の調査を依頼し、回答を求めることをいいます。たとえば、婚姻費用調停等で当事者の前年度の源泉徴収票上の支払総額を勤務先に問い合わせたりすることです。以前のコラムで、家事事件の資料収集方法には、事実の調査による方法と証拠調べによる方法とがあると説明しました。調査嘱託にも、事実の調査としての調査嘱託(家事事件手続法62条)と証拠調べとしての調査嘱託(家事事件手続法62条が準用する民事訴訟法186条)とがあります。以前のコラムでは事実の調査によるべきか、証拠調べによるべきかは、特に証明力の高い証拠資料を得る必要があるかどうかによって判断するのが一般的であると説明しました(【コラム-家事2】家事事件における「事実の調査」と「証拠調べ」の使い分け(手続選択)を参照)。しかし、調査嘱託に関しては若干様相が異なります。

手続きに大差はなく、証明力の違いも生じないのが通常

調査嘱託は、事実の調査であっても、証拠調べであっても、裁判所から関係機関に対して調査・報告を求めるという手続に違いはありません。要は第三者にお尋ねするという手続なので、手続きの厳格さに大差はなく、そこから得られた回答の信用性にも通常、違いは生じません。証拠調べとしての調査嘱託だからといって、事実の調査の調査嘱託より証明力の高い証拠資料が得られることを期待できるということにはならなそうです。

裁判所に応答義務があるかどうか

裁判所に応答義務があるかどうかという点では、両者は異なります。事実の調査は職権で行われます。したがって、当事者ができるのは職権発動を促すことですが、裁判所はこれに対して応答する義務はありません。これに対して、当事者が裁判所に対し、証拠調べとしての調査嘱託の申立てを行った場合、裁判所は証拠の採否を決定しなければなりません。裁判所に応答義務が課されているということは、それだけ当事者の申立権を尊重しているともいえます。その結果、当事者が証拠調べとしての調査嘱託を申し立てた場合の方が、調査嘱託が採用されるという結論に結び付きやすいかもしれません。裁判所にどうしても調査嘱託を行ってもらいたいという場合には、職権発動を促すより、証拠調べの申立てをした方がよいということになりそうです。

相手方に意見聴取の機会を付与するかどうか

家事事件の証拠調べ手続は、民事訴訟法の規定が準用されます。民事訴訟法では、当事者から証拠の申し出があると、相手方の手続保障と双方審尋主義の観点から、相手方当事者に対して陳述の機会が与えられます(民事訴訟法161条2項、民訴規則88条1項)。この陳述は、立証事項が事件と関係がないとか、立証事項と証拠との関連性がないといった意見です。したがって、証拠調べとしての調査嘱託の申立てをした場合、相手方に意見陳述の機会が付与されるので、相手方から否定的な意見が出ることがあります。そういう否定的な意見が出されると調査嘱託の採用が見送られてしまうかもしれません。そこで、調査嘱託を実施してほしい当事者からすれば、相手方への意見聴取を回避したいと思うかもしれません。そのためには、事実の調査としての調査嘱託を選択するのがよさそうです。しかし、実際には、事実の調査として調査嘱託を申し立てたとしても、裁判所は、裁量で相手方から意見を聞くことが多いはずです。したがって、相手方の意見聴取を回避する目的で事実の調査を選択するということにはあまり意味がないように思われます。

個人に対して調査嘱託を発することができるかどうかが異なる

大きな違いとしては、事実の調査としての調査嘱託は、個人を相手に対しても発することができますが、証拠調べとしての調査嘱託は、個人に対して発することができません(民事訴訟法186条)。したがって、医師や公認会計士などの専門家個人に対して回答を求めたいのであれば、事実の調査としての調査嘱託を選択するしかありません。ただし、証拠調べとしての調査嘱託であっても、対象が医師個人ではなく、その医師が所属する医療機関であれば、行うことが可能です。

申立てによる調査嘱託の法令上の根拠

証拠調べとしての調査嘱託には、職権によって発動されるものと、当事者の申立てを受けて採用決定されるものとがあります。このように当事者に調査嘱託の申立権があることは当然の前提となっています。しかし、その根拠条文である民事訴訟法186条の文言は、「裁判所は、必要な調査を官庁・・その他の団体に嘱託することができる。」となっています。裁判所が行うとだけ規定されていて、当事者の申立てにより行うという文言が見当たりません。実際、民事訴訟法186条は、民事訴訟において例外的に職権による証拠調べを認めた規定であると文献には書いてあります。ただし、弁論主義が採用されている民事訴訟においては、当事者の申立てによって行う調査嘱託こそが原則であり、職権による調査嘱託はごく例外的なものであると考えられていますし、実務上も、当事者の申立てがないのに裁判所が職権を発動して調査嘱託をするのは稀です。なんだかもやもやしますが、そういうものだと思うしかないみたいです。

調査嘱託の方式による比較

| 調査嘱託の方法 | 事実の調査 | 証拠調べ(職権発動) | 証拠調べ(申立て) |

| 裁判所の応答義務 | なし | なし | あり |

| 意見聴取の機会付与 | 裁量 | 裁量 | 義務的 |

| 団体に対する調査嘱託 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 個人に対する調査嘱託 | 可能 | できない | できない |

参考文献

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

- 伊藤眞著「民事訴訟法(第7版)」(有斐閣)

- 上田徹一郎著「民事訴訟法(第4版)」(法学書院)

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【コラム-家事2】事実の調査と証拠調べの使い分け(手続選択)

家事事件における3つの資料収集方法

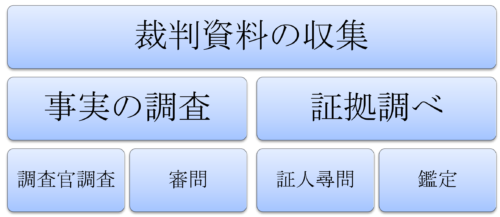

家事事件(離婚、婚姻費用等の調停や財産分与などの各種審判)においては、いかなる事実と証拠があるのかが、非常に重要です。家事事件における資料収集の方法は、①裁判所が職権で行う事実の調査、②裁判所が職権で行う証拠調べ、③当事者の申立てに応じて行われる証拠調べの3つに分けられます(家事事件手続法56条)。これらの主な違いは以下の図表のとおりです。

資料収集方法の比較

| 資料収集方法 | 事実の調査 | 証拠調べ(職権) | 証拠調べ(申立て) |

| 申立権 | なし | なし | あり |

| 当事者の行為 | 職権発動の促し | 職権発動の促し | 申立て |

| 裁判所の応答義務 | なし | なし | あり |

| 相手方の意見聴取 | 裁量 | 裁量 | 義務 |

| 具体例 |

関係人への審問 関係機関等への照会 裁判所技官(医師)の診断 家裁調査官調査 子の意思の把握 検証によらない見分 調査の嘱託 |

証人尋問 当事者尋問 鑑定 書証(文書提出命令、文書送付嘱託) 検証 調査の嘱託 |

職権による証拠調べと同じ |

| 民事訴訟法の準用 | なし | あり | あり |

| 証明方式 | 自由な証明 | 厳格な証明 | 厳格な証明 |

| 実施の主体 |

家裁・裁判官、家裁調査官、裁判所技官(医師) |

家裁・裁判官 | 家裁・裁判官 |

手続選択の問題

これを踏まえて、当事者の立場として、どのように制度の選択を行えばよいでしょうか。なかなか、困難な問題ですが、検討してみましょう。

重要な争点に関して、特に証明力の高い証拠を取得する必要があるとき

証明力の高い証拠資料を取得したいのであれば、厳格な手続を経た方がよいでしょう。証拠調べは、民事訴訟法によって調べの対象物ごとに厳格な手続が定められています。したがって、特に証明力の高い証拠を取得する必要性がある場合は、証拠調べを選択することを検討してみてもよいかもしれません。そして、当事者の立場からすると、証拠調べの申立てを行うのがよいと思います。なぜなら、裁判所に対して証拠調べの職権発動を促したとしても、裁判所には応答義務がないので、証拠の採否決定が行われないからです。

裁判所に応答してもらいたいとき

当事者が証拠調べの申立てを行った場合、裁判所には応答義務が課せられていると考えられています。裁判所は、当事者からなされた証拠調べの申立てに対して、証拠の採否を決定しなければなりません。しがって、裁判所に応答してもらいたいのであれば、証拠調べの申立てをすることになります。とはいえ、裁判所に応答してもらいたいという理由で手続きを選択するのは本末転倒になりかねません。たとえば、第三者に対して知っていることを話してもらおうという場合、裁判官による審問(事実の調査)によるのか、証人尋問(証拠調べ)によるのか、という選択を迫られますが、いずれを選択するのかは厳格な証明が必要かどうかによって決めるべきでしょう。応答してもらいたいから証人尋問の申立てをするというのが適切なのか慎重に検討してみる必要があります。

とはいえ事実の調査が原則である

家事事件では、資料収集は原則的に事実の調査によって行われるべきだと考えられておりますので、職権発動にせよ、申立てにせよ、証拠調べが実施されることは、稀なことだと思われます。少なくとも、離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、面会交流といった事案では、調停段階で証拠調べが実施されることはまずありませんし、審判に移行した後も証拠調べがなされることは、ほとんどないように思われます。むやみに証拠調べを求めると、家事事件の進行を阻害することになりかねないので、慎重に判断するべきでしょう。

【参考文献】

- 「逐条解説家事事件手続法」(商事法務)

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【コラムー家事1】家事事件における「事実の調査」とは

家庭裁判所の審判期日で、裁判官から「事実の調査をしました。」と言われることがあります。「事実の調査」が何を意味しているのか、何となく分かるような、分からないような。やっぱり、よく分かりませんよね。これを理解するためには、家事事件の本質の一つである公益性という理念に触れる必要があります。

家事審判及び家事調停(併せて、「家事事件」といいます。)には、「事実の調査」という概念が存在します。まずは、家事事件手続法の条文を見てみましょう。

第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。(※258条1項によって調停手続にも準用される)。

この家庭裁判所が職権でしなければならない「事実の調査」とは何でしょう?

端的に表現すれば、事実の調査とは、証拠調べ以外の裁判資料の収集方法です。裁判資料の収集方法には、証拠調べという方法と事実の調査という方法の2つの方法があります。この裁判資料の収集方法のうち、証拠調べという方法でないものが事実の調査ということになります。事実の調査について理解するためには、まず、「証拠調べ」について理解する必要があります。

家事事件の証拠調べには、民事訴訟法の規定が準用されます(家事事件手続法64条1項)。そして、民事訴訟法上、証拠調べは、証拠方法(取調べの対象とできる有形物)と証拠調べ手続(取調べの仕方)が法律で限定されています。たとえば、証拠調べにおいては、証拠方法は、証人、当事者、鑑定人、文書、検証物等に限定されており、それぞれについて、どうやって取り調べるかのルール(たとえば証人尋問には当事者に立会権と尋問権が認められている等)が定められています。すると、事実の調査とは、証拠方法と証拠調べ手続が法律の規定によって限定されていない裁判資料の収集方法であるということになりそうです。

では、どうして家事事件手続法は、「裁判所が職権で事実の調査をしなければならない」と定めているのでしょうか。ずばり、それは事件の公益性によるものです。家事事件が扱う事件の中には、婚姻関係や親子関係など身分関係に関するものが存在します。たとえば、ある当事者間の親子関係の有無は、その当事者間だけで完結するものではなく、その効力が第三者にも及ぶことがあります。このように家事事件は、当事者の私的な利益に止まらず公益性を有しているので、真実に合致した結論を導かなければならないという要請がより高まります。そこで、裁判の結果を左右する裁判資料の収集という重要な作業を当事者にのみ委ねるのは適当ではないという考えが出てくるのです。

家事事件手続法56条1項は、「家庭裁判所は、職権で・・しなければならない。」と規定して、家庭裁判所に裁判資料の収集作業を義務づけました(職権探知主義の採用)。また、家庭裁判所による真実発見の実効性を高めるために、法律のルールに縛られない資料収集方法、すなわち「事実の調査」を原則に据えたのです。これが、「事実の調査」の概念と理念についての説明です。

当事者から申出がなくても裁判所が自らの判断で証拠調べを行えることを職権探知主義といいますが、家事事件手続法第56条は、家事事件において職権探知主義を採用することと、裁判所が資料収集の方法として、自由な方法(事実の調査)と厳格な方法(証拠調べ)のいずれの方法も選択できることを明言しているのです。

とはいえ、当事者からすれば、調停や審判の前提資料として扱ってもらえるのであれば、それが事実の調査を経た結果なのか、証拠調べを経た結果なのか、あまり関心がないかもしれません。実際、書類を裁判資料として扱う場合には、事実の調査なのか証拠調べなのかあまり意識する必要がないことが多いと思います。経験上、家事事件では、裁判資料の収集はほとんどが事実の調査によって行われているように思います。

そうすると、反対に、家事事件において敢えて証拠調べを行わないといけない場合とはどのような場合なのか?ということの方が重要なテーマになってきます。当事者が敢えて証拠調べを求めるべきなのはいかなる局面なのでしょうか。それは、また別の機会に検討したいと思います。

【参考文献】

- 「コンメンタール家事事件手続法Ⅰ」(青林書院)

- 「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ(第2版)」(日本評論社)

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【コラム-刑事1】駐車場内事故と酒気帯び運転罪の成否

お酒を飲んでから駐車場で車を走らせた場合に酒気帯び運転罪が成立するのでしょうか。駐車場といってもスーパー、ショッピングモール、テーマパーク、コンビニ、飲食店、銀行、花火大会などのイベントの際に設置される臨時駐車場など、その形態は多種多様です。

お酒を飲んでから車を運転してしまうと、酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1号)か酒気帯び運転罪(道路交通法117条の2の2第3号)のいずれかの罪に問われる可能性が出てきます。二つの違いはまた別のコラムでお話しするとして、実際によく問題になるのは、酒気帯び運転罪の方です。酒気帯び運転罪は、呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有していた場合に問題になる犯罪です。アルコールチェッカーに息を吹くのは、この呼気一リットルあたりのアルコール濃度を測っているということですね。お酒を飲むと簡単に基準を超えます。自分はお酒に強いからとか、少し寝たから大丈夫とか、いうのは間違った発想です。

では、酒気を帯びた状態で駐車場内を車で走行してしまった場合、酒気帯び運転罪の罪に問われるのでしょうか。駐車場は道路ではないから、酒気帯び運転を禁止している道路交通法が適用されないのではないか、ということが問題になります。では、検討して参りましょう。

まずは、条文から見ていきます。

道路交通法の117条の2の2は、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。酒気帯び運転は3号に定めがあります。

「第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」

これを以下の4つに分解してみます。

- 1 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して

- 2 車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を

- 3 運転した者で、

- 4 その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

お酒を飲んで、呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で、駐車場内で自動車を走らせた場合、1、2、4の要件は満たします。問題は、3です。3は、「運転した者で」という要件ですが、なぜこれが問題になるかというと、道路交通法上の「運転」の意味がいろいろと複雑だからです。

道路交通法において「運転」とは、「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(自動運行装置を使用する場合を含む。)をいう。」と定められています(道路交通法2条1項17号)。さらに、ここで登場した「道路」とは、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」と定められています(道路交通法2条1項1号)。

さて、かなりややこしくなって参りましたね。最後に行き着いた概念である「道路」とは、箇条書きにすると以下の3つに分けられることになります。

- a 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路

- b 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道

- c 一般交通の用に供するその他の場所

a.やb.の道路がなにものか、ということはまた別のコラムに譲ります。とある駐車場が「道路」にあたるかどうかは、つまるところc.「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかということになります。さて、ここまで条文を追いかけてきて、ようやく議論の前提が整いました。ここからが、ようやく法律の解釈になります。

「一般交通の用に供するその他の場所」と言われても、なにそれ?と思いますよね。

これは、高速道路、国道、県道、有料道路のように誰が見ても道路というものではないが、現実に人や車が通行しており、その結果、交通の安全や円滑を図る必要が認められる場所のことを指すということです。これで、一段階、具体化しました。しかし、これでもさっぱりですよね。

道路っぽくないものでも道路として扱おうということなんだよね。じゃあ、人や車が通れる場所ならなんでも道路になっちゃうの?そんなことはなくて、道路交通法という法律を適用する必要性が認められるほどのものでなければなりません。それをどうやって選り分けるかということですが、それが判断基準というやつですね。過去の裁判例等から導き出される判断基準というか判断要素は以下のものになります。

- 道路としての体裁の有無

- 客観性、継続性、反復性

- 公開性

ここから先はケースバイケースの評価・判断になります。過去の裁判例を分析して、道路に該当すると判断された事例、判断されなかった事例を比較検討して、当該事案ではどのような結論が正しいのかを判断することになります。画一的に判断できない。これが法律の難しいところだと思います。ちなみに、かなり大雑把な意見ではありますが、大型の駐車場で、車線が整備されていたりするものや、国道や県道、市道などの道路に面したコンビニの駐車場である程度の広さがあるものは道路交通法上の駐車場に該当すると判断されやすいのではないかと思います。

こうして、問題になっている場所(駐車場)が、道路交通法の「道路」に該当するということになれば、「3.運転をした者で、」という要件を充足することになり、酒気帯び運転罪に問われ得るという結論になります。

【参考文献】「執務資料 道路交通法解説(18訂版)」(道路交通執務研究会編著)

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【お知らせ】春の花

宇都宮市も桜の開花宣言が出ましたね。

当事務所のエントランスにも春の花を飾りました。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【お知らせ】新年の抱負

気がついたら2月になっていました。

今年も引き続き法律事務所の在り方について考えながら頑張っていきたいです。

開業以来ずっと考えてきましたが、まだ道半ばです。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【お知らせ】年末年始の営業時間(2021~2022)

当事務所の年末年始の営業時間をお知らせ致します。

【年内最終営業日】令和3年12月28日(火)18:00まで

【休業日】令和3年12月29日(水)~令和4年1月4日(火)

【営業開始日】令和4年1月5日(水)9:00から

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【ブログ】メリークリスマス!2021

事務所のエントランスをクリスマス仕様にしました。

栃のふたば法律事務所クリスマス2021バージョンです。

まずはエントランスの自動ドアでクマとウサギがお出迎えいたします。事務所の中から見ると青空にクマとウサギが浮かんでいるように見えます。

赤いポインセチアはツリーのように縦長仕立てです。黄色いポインセチアは珍しいと思いました。

ティラノサウルスのヌイグルミです。羽毛を纏っています。ファスナーが付いていて羽毛は脱げますが、再着用させるのが大変かもしれません。

ティラノサウルスは羽毛をまとっていたという説があるようですね。こんなにモフモフとかわいらしいはずはないでしょうが。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【ブログ】ハッピーハロウィン2021

今年もハロウィンの季節がやって参りましたね。

今年もハロウィンの季節がやって参りましたね。

当事務所のエントランスにも、2021年バージョンのジャックオーランタンがあらわれました。

ハロウィンといえば、個人的には「カウボーイビバップ天国の扉」に登場する敵役の「ハッピーハロウィン」という台詞を思い出します。

かぼちゃのとなりに、秋の花も生けてみました。

花屋さんで地産地消フェアのシールを貰ったので、応募しました。宇都宮牛、みやおとめ、新里ねぎ等が抽選で当たるみたいです。新里ねぎが賞品だなんて、宇都宮っぽくていいです。ちなみに今回買った花の中で宇都宮産のものはユリだそうです。

当たるといいなぁと思う次第です。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。

【ブログ】アーリーが咲く

アーリーヘブンリーブルーがやっと咲きました!

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。

離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。

当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。

質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。